In unserem Bürstner Lineo (Modelljahr 2023) erfolgt die Stromversorgung serienmäßig über eine AGM-Bordbatterie unter dem hinteren Querbett, direkt neben dem Gaskasten. Gerade für Camper, die auch ohne Landstrom einige Tage autark stehen möchten, stoßen herkömmliche Blei-Akkus jedoch schnell an ihre Grenzen. Aus diesem Grund haben wir die original verbaute AGM-Batterie gegen eine moderne Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) von Redodo mit 12 Volt und 140 Ah Kapazität getauscht.

Wie schlägt sich der Lithium-Akku im Praxis-Test und worauf muss man beim Einbau achten? Dieser Beitrag liefert eine technische Einbauanleitung samt Erfahrungsbericht aus dem Vanlife-Alltag.

Projekt: Austausch der Bordbatterie im Bürstner Lineo

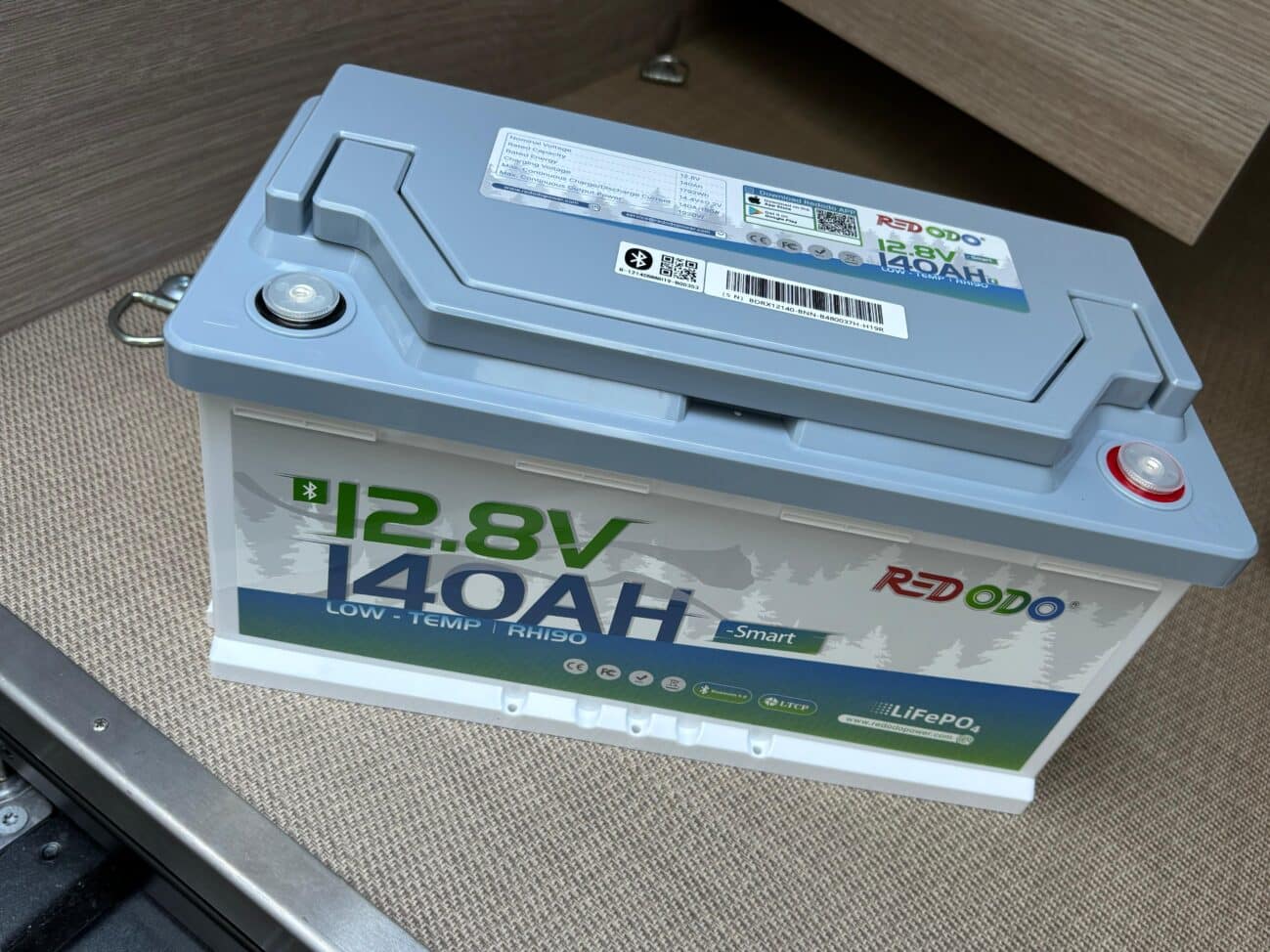

Bevor es an den Umbau geht, lohnt ein Blick auf die Ausgangslage. Der Bürstner Lineo verfügt ab Werk über eine einzelne AGM-Bordbatterie (Blei-Vlies-Technik) zur Versorgung der Wohnraum-Verbraucher. Diese war im Testfahrzeug im Heck unter dem Bett verbaut, in direkter Nähe zum Gaskasten – ein gängiger Einbauort, der ausreichend Platz und eine kurze Kabelstrecke bietet. Als Ersatz fiel die Wahl auf die Redodo 12V 140Ah H190 Lithium-Batterie, die mit Abmessungen von ca. 358 x 177 x 189 mm genau das Format gängiger Wohnmobil-Batterien hat.

Tatsächlich ist diese LiFePO4-Batterie speziell für den Unterflur- bzw. Sitzbank-Einbau in europäischen Reisemobilen konzipiert. Der große Vorteil: Sie passt mechanisch eins zu eins an den Platz der alten Batterie, sodass keine Umbauten an der Halterung erforderlich sind. Auch die vorhandenen Anschlusskabel (Plus- und Minuskabel mit Ringkabelschuhen) konnten unverändert weiterverwendet werden – der Umbau war also von den Anschlüssen her Plug-and-Play.

Vorteile der Lithium-Technik im Wohnmobil

Die neuen Lithium-Eisenphosphat-Akkus bieten gegenüber klassischen Bleibatterien eine Reihe handfester Vorteile, die sich gerade im Camper-Alltag bemerkbar machen. Kapazität und Nutzungsgrad: Während man eine AGM-Batterie aus technischen Gründen meist nur etwa zur Hälfte entladen kann, lässt sich die Nennkapazität einer LiFePO4 nahezu voll ausschöpfen. Im Klartext: Aus 140 Ah Lithium stehen fast 140 Ah nutzbar zur Verfügung, während eine 95 Ah AGM effektiv vielleicht 40–50 Ah liefert.

Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht. Die Redodo 140 Ah wiegt nur rund 13 kg. Zum Vergleich: Ein 140 Ah AGM-Akku kann um die 30 bis 40 kg auf die Waage bringen. Das bedeutet weniger Ballast im Fahrzeug. Die LiFePO4-Technologie überzeugt durch erheblich mehr Ladezyklen. Wo ein AGM-Akku nach vielleicht 400 Zyklen spürbar Kapazität verliert, sind bei Lithium meist weit über 3.000 Zyklen möglich.

Lithium-Batterien liefern auch hohe Ströme, ohne dass die Spannung stark einbricht. So verkraftet der Redodo-Akku Dauerströme bis 150 A – genug, um auch über einen Wechselrichter leistungsstarke 230V-Geräte wie Kaffeemaschine oder Föhn zu betreiben. Gleichzeitig lassen sich LiFePO4-Akkus bei Bedarf schneller wieder aufladen als Bleibatterien, da sie hohe Ladestöme gut aufnehmen und keine lange Absorptionsphase benötigen.

Vorbereitung: Alte Batterie fachgerecht ausbauen

Bevor der neue Energiespeicher einziehen kann, stand der Ausbau der alten AGM-Batterie an. Sicherheit hat dabei oberste Priorität. Zunächst trennt man das Reisemobil unbedingt von allen Stromquellen: Landstromkabel ziehen, Solaranlage deaktivieren (Sicherung entfernen) und zur Sicherheit auch die Starterbatterie abklemmen. So ist gewährleistet, dass kein Ladestrom mehr in die Bordbatterie fließt. Anschließend werden die Polklemmen der Batterie gelöst – dabei stets zuerst den Minuspol (Masse) abnehmen, dann den Pluspol.

Dieses Vorgehen verhindert Kurzschlüsse, falls mit dem Werkzeug versehentlich die Karosserie berührt wird. Nachdem alle Kabel abgezogen sind, kann die Halterung oder der Spannbügel gelöst werden, um die Batterie aus ihrem Fach zu heben. Hier macht sich schon der Gewichtsunterschied bemerkbar. Die rund 30 kg schwere AGM-Batterie erfordert einiges an Kraft – ein klarer Kontrast zur neuen Lithium-Batterie, die später mit Leichtigkeit eingesetzt werden kann.

Ladegeräte und Einstellungen prüfen

Vor dem Einsetzen der LiFePO4-Batterie bietet es sich an, einen Check der Ladeinfrastruktur vorzunehmen. Die gute Nachricht: Moderne Ladebooster und Netzladegeräte in Wohnmobilen sind oft bereits für Lithium geeignet oder lassen sich entsprechend konfigurieren. Wichtig ist, dass die Ladeschlussspannung für die Bordbatterie etwa 14,2 bis 14,6 Volt erreicht. Im Bürstner war bereits ein elektronisches Power-Management-System verbaut, das eine Ladekennlinie für AGM bereitstellte – diese liegt mit ca. 14,4 V erfreulicherweise im passenden Bereich für LiFePO4.

Auch während der Fahrt über die Lichtmaschine wird unser Akku geladen. Hier sorgt in neuen Fahrzeugen oft ein intelligentes Regelsystem oder ein zusätzlicher Ladebooster dafür, dass auch Lithium-Batterien voll werden. In unserem Fall waren keine Änderungen an der Verkabelung oder an den Ladegeräten nötig – der vorhandene Laderegler und Solar-Laderegler konnten weiter genutzt werden.

Einbau der neuen Lithium-Batterie

Nun zum eigentlichen Einsetzen der Redodo LiFePO4-Batterie. Dank identischer Baugröße glitt der neue Akku problemlos in das Batteriefach unter dem Bett. Zur Befestigung konnten wir den vorhandenen Halterahmen weiterverwenden. Wichtig ist, die Batterie gegen Verrutschen zu sichern – etwa über den serienmäßigen Spannbügel oder passende Klemmwinkel. Eine feste Fixierung ist im Camper essenziell, damit der Akku auch bei Fahrten über holprige Pisten oder im Falle einer Vollbremsung an Ort und Stelle bleibt.

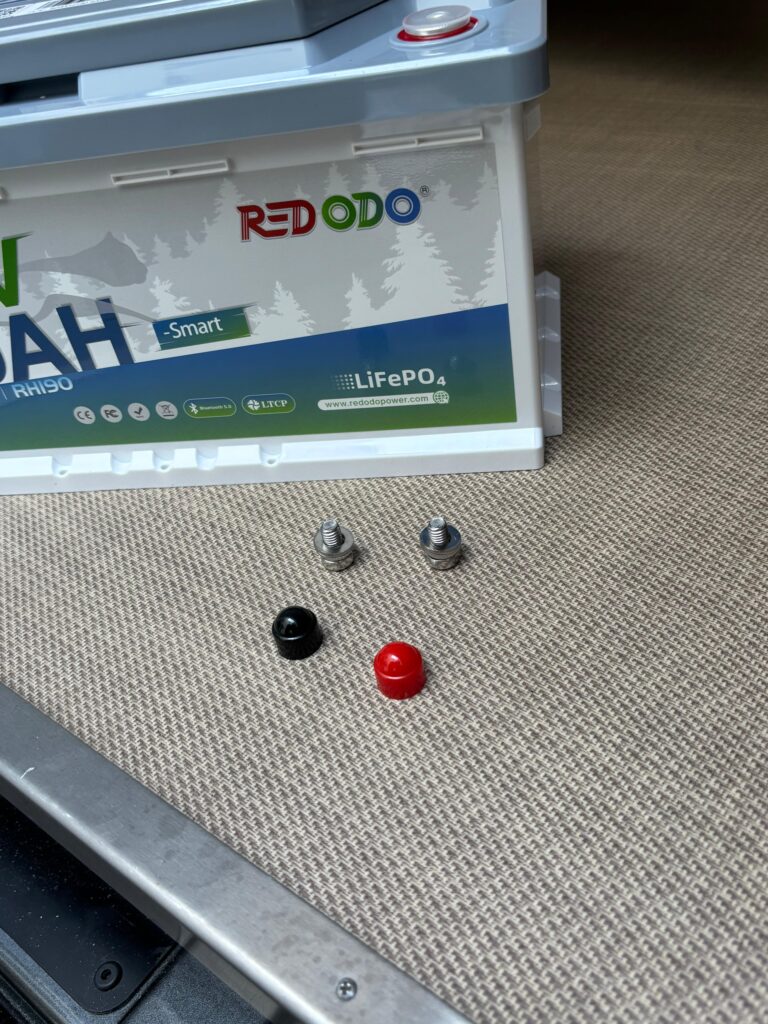

Nach der mechanischen Montage erfolgte der elektrische Anschluss. Hierfür wurden zunächst die Ringkabelschuhe der Plusleitung (vom Hauptsicherungskasten kommend) auf den Pluspol der Batterie gesetzt und mit der M8-Schraubklemme fest verschraubt, gefolgt vom Minuskabel zur Fahrzeugmasse. Beim Anklemmen gilt die umgekehrte Reihenfolge zum Ausbau – also zuerst Plus, dann Minus. Die Redodo-Batterie besitzt keine runden Pole wie ein herkömmlicher Bleiakku, sondern Gewindebolzen; in unserem Fall passten die bestehenden Kabelschuhe nicht direkt. Wir bauten einen kleinen Adapter. Man könnte auch einfach die passenden Ringkabelschuhe einsetzen, doch wir wollten nicht neu crimpen. Sollte ein Lithium-Akku mit Schraubanschlüssen auf vorhandene Polklemmen treffen, sind entsprechende Adapter erhältlich.

Nach dem Festziehen aller Kontakte wurde abschließend die Hauptsicherung wieder eingesetzt bzw. der Batterietrennschalter eingeschaltet – damit war der neue Energiespeicher bereit für den Dienst. Am EBL des Bürstners wurde die Einstellung von AGM auf LiFepo4 geändert – fertig.

Inbetriebnahme und Funktionstest

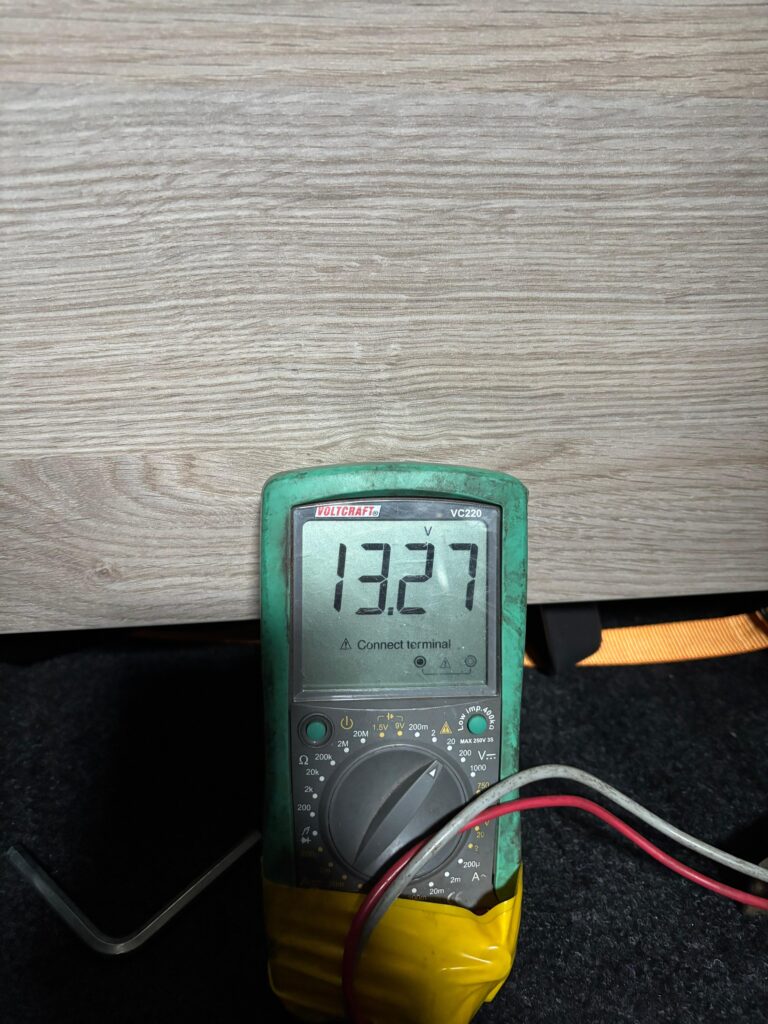

Mit dem Tausch der Batterie allein ist es nicht getan. Nun galt es zu prüfen, ob das Bordnetz ordnungsgemäß arbeitet und der Lithium-Akku wie erwartet performt. Zunächst wurden alle Verbraucher wieder eingeschaltet und das Fahrzeug mit dem Landstrom-Ladegerät vollgeladen. Die Redodo-Batterie besaß bei Lieferung eine Teilladung; nach einigen Stunden erreichte sie problemlos die Ladeschlussspannung von etwa 14,4 V. Auffällig war dabei der Spannungsverlauf: Während die AGM-Batterie gegen Ende der Ladung oft kaum noch Strom annimmt, hielt der LiFePO4-Akku die Spannung lange hoch und nahm Ladestrom nahezu bis zur Volladung an – ganz im Sinne der schnelleren Ladbarkeit von Lithium.

Ein Blick auf die Bluetooth-App von Redodo zeigte anschließend den exakten State of Charge (SOC) des Akkus an. Diese App erwies sich im Test als äußerst hilfreich. Über das Smartphone lassen sich in Echtzeit die Batteriespannung, der aktuelle Stromfluss sowie die verbleibende Kapazität ablesen. Das ist deutlich genauer als die üblichen LED-Anzeigen im Wohnmobil, welche bei Lithium-Akkus oft lange „voll“ anzeigen und dann sehr abrupt absinken.

Härtetest unter hoher Last

Im Bordbetrieb funktionierten alle Geräte nach der Umrüstung einwandfrei. Die Versorgung mit 12 V war stabil. Selbst bei starker Belastung – wir schlossen testweise einen Wechselrichter mit 1.000 W an und ließen einen Wasserkocher laufen – hielt die Bordspannung konstant über 13 V, ohne nennenswerten Einbruch. Der neue Akku konnte den hohen Strom von rund 80 A für den Inverter problemlos liefern, was mit der alten Batterie wegen Spannungsabfall grenzwertig gewesen wäre.

Hier zeigt sich der Vorteil des niedrigen Innenwiderstands der LiFePO4-Technik im Alltag: kein Flackern der Lichter mehr bei Lastspitzen und keine vorzeitige Abschaltung des Wechselrichters durch Spannungseinbruch. Die Batterie blieb dabei handwarm und das BMS griff nicht ein – ein Zeichen dafür, dass die Belastung gut innerhalb der Leistungsfähigkeit lag.

Autarkie-Zuwachs im Praxis-Alltag

Nach dem Umbau folgte der Praxistest. Wie deutlich macht sich der Unterschied in der Autarkie bemerkbar? Um das herauszufinden, sind wir mit voll geladenem Lithium-Akku für ein verlängertes Wochenende ohne Landstrom auf Tour gegangen. Dabei liefen im Bürstner Lineo die üblichen Verbraucher: Innenbeleuchtung, die zusätzliche Kompressorkühlbox, Wasserpumpe, Standheizung und gelegentlich Laptop sowie Handy-Ladegeräte. Ergebnis: Die 140 Ah LiFePO4-Batterie lieferte auch nach zwei Tagen noch reichlich Energiereserven, während die ursprüngliche 95 Ah AGM spätestens am zweiten Abend schlapp gemacht hätte.

In Zahlen ausgedrückt sank der Lithium-Akku nach 48 Stunden moderater Nutzung (ohne Nachladen durch Solar oder Motor) auf rund 40 % Restkapazität – ein Bereich, den die alte Batterie kaum noch hätte liefern können. Dank der fast voll nutzbaren Kapazität spielt es kaum eine Rolle, dass die nominellen Amperestunden nur um etwa 45 % gestiegen sind; effektiv lassen sich gut doppelt so viele Wattstunden nutzen wie zuvor.

Auch die Spannungslage blieb stabil. Selbst bei halber Ladung lag die Ruhespannung des Lithium-Akkus noch um 13,1 V, während eine AGM in diesem Zustand oft unter 12,3 V absinkt. Dadurch arbeiten Kühlschrank, Heizung & Co. auch nach längerer Standzeit zuverlässig, ohne dass ein Unterspannungsschutz auslöst.

Winterbetrieb und Batteriekontrolle

Im laufenden Betrieb zeigte sich die Lithium-Batterie erfreulich wartungsfrei und unauffällig. Einige Punkte sollten Camper jedoch bei der Umrüstung beachten. Die Fahrzeugelektronik moderner Camper kommt mit Lithium-Batterien in der Regel gut zurecht. Dennoch lohnt ein Blick auf vorhandene Batterieanzeigen oder -computer. Viele herkömmliche Bordmonitore sind auf die Entladekurve von Bleiakkus ausgelegt und zeigen bei Lithium teils zu lange „voll“ an. Hier hilft die Bluetooth-App oder ein separater Batteriemonitor, um den Ladezustand präzise im Blick zu behalten.

Laden unterwegs und Sicherheit

In unserem Fall funktionierte die Ladung über das vorhandene EBL (Elektroblock) ohne Probleme weiter. Bei älteren Fahrzeugen ohne spezielle Lithium-Einstellung ist ggf. der Einbau eines modernen Solarreglers oder eines DC-DC-Ladeboosters ratsam, um die Lithium-Batterie während der Fahrt effizient zu laden. Die Redodo LiFePO4 verfügt über ein internes Batteriemanagementsystem (BMS) mit Schutzmechanismen gegen Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss, was ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Trotzdem bleibt eine korrekte Absicherung aller Leitungen Pflicht – an der Batterie selbst sowie auf den Strecken zu Wechselrichter, Solar und Co. Da Lithium-Akkus im Gegensatz zu Nassbatterien kein Knallgas freisetzen, sind sie für Innenräume gut geeignet. So konnte der früher verbaute Entlüftungsschlauch der AGM-Batterie entfernt werden.

Insgesamt verlief der Betrieb über mehrere Wochen absolut stabil. Die deutlich erhöhte Stromvorrats-Kapazität macht sich in vielen Situationen bemerkbar. Weniger Sorgen um den Ladezustand, kein Spannungsabfall mehr bei hoher Last, und auch die Diesel-Heizung zieht beim Start merklich entspannter ihren Strom, weil die Spannung nicht mehr in die Knie geht.

Fazit: Einfacher Umbau mit großer Wirkung

Der Tausch der AGM-Batterie gegen die Redodo 140 Ah Lithium-Batterie im Bürstner Lineo gestaltete sich insgesamt überraschend einfach. Dank passender Bauform und unverändert nutzbarer Verkabelung war der physische Einbau in kurzer Zeit erledigt. Auch ohne tiefgreifende Änderungen am Ladesystem konnte der neue Akku nahtlos ins Bordnetz integriert werden. Die anschließenden Tests im Reisebetrieb zeigen ein deutliches Plus an Leistung und Ausdauer. Längere autarke Standzeiten sind möglich, und selbst hohe Stromabnehmer stellen kein Problem mehr dar. Die Vorteile der Lithium-Technologie – von voller Kapazitätsnutzung über geringes Gewicht bis hin zur hohen Zyklenfestigkeit – bewähren sich in der Praxis und kommen dem Vanlife-Alltag merklich zugute.

Unterm Strich hat sich das Upgrade für uns gelohnt. Der Camper ist nun energetisch fit für anspruchsvolle Touren, und die Sorgen um einen frühzeitigen Batterieausfall gehören der Vergangenheit an. Auf Werbeversprechen wollten wir uns nicht verlassen – doch im unabhängigen Test hat die Lithium-Batterie gehalten, was sie verspricht, ohne negative Überraschungen. Wer also mit dem Gedanken spielt, seinem Reisemobil in puncto Strom einen modernen Boost zu verleihen, dem können wir den Schritt zur Lithium-Batterie nach unseren Erfahrungen klar empfehlen. Die Batterie kostet derzeit knapp 350 Euro.