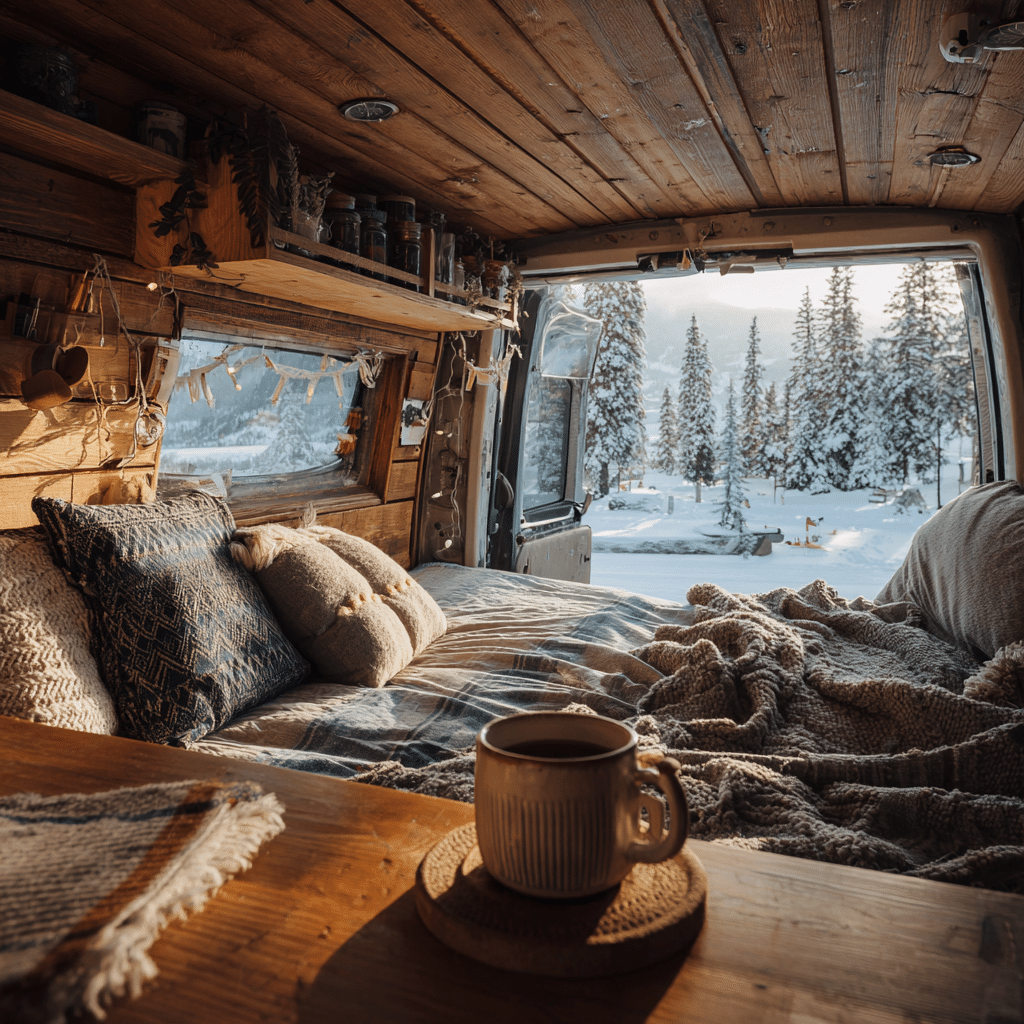

Schneebedeckte Landschaften draußen und wohlige Wärme drinnen – Wintercamping im Van hat einen ganz besonderen Reiz. Damit die kalten Nächte gemütlich bleiben und nichts im Fahrzeug einfriert, braucht es jedoch sorgfältige Vorbereitung. In diesem Ratgeber erfährst du Schritt für Schritt, wie du dein Fahrzeug winterfest machst. Von besserer Wärmedämmung über die Wahl der richtigen Standheizung bis zum Schutz vor Kondensation und Frost. Hier lernst du alle wichtigen Tipps kennen, um auch bei Minusgraden komfortabel im Camper zu leben oder zu reisen. Mach deinen Camper bereit für das Abenteuer Vanlife im Winter!

Wärmedämmung verbessern: Isolierung als Basis für Wintercamping

Bevor die erste Schneeflocke fällt, solltest du die Wärmedämmung deines Vans überprüfen. Eine gute Isolierung ist das A und O, damit die Heizung effizient arbeiten kann und die Kälte draußen bleibt. Viele Camper-Vans besitzen ab Werk nur dünne Blechwände, durch die im Winter viel Wärme entweichen kann. Falls dein Innenausbau noch nicht optimal gedämmt ist, lohnt sich eine Nachbesserung. Selbstklebende Isoliermatten (z.B. Armaflex oder X-Trem Isolator) lassen sich innen an Wänden und Decke anbringen, um die Wärmeleitung nach außen zu reduzieren. Auch Schaumstoffplatten oder natürliche Materialien wie Schafwolle können als zusätzliche Dämmschicht dienen. Wichtig ist, Kältebrücken – also nicht isolierte Stellen, an denen Wärme ungehindert entweicht – ausfindig zu machen und zu beseitigen.

Prüfe den Camper auf spürbare Kältezonen. Fühlt sich der Innenausbau von innen sehr kalt an, fehlt dort Isolierung. Eine nachträgliche Dämmung dieser Problemstellen zahlt sich direkt in wohliger Wärme aus. Auch am Boden geht viel Wärme verloren. Ein einfacher Trick für bereits ausgebaute Vans: Lege im Winter dicke Teppiche oder isolierende Matten auf den Boden des Wohnbereichs. Ein Teppich hält die Kälte vom Fußraum fern und steigert nebenbei die Behaglichkeit. Gleiches gilt für die Fahrerhaus-Kabine – auch hier helfen Fußmatten oder Decken, den Boden zu isolieren. Jede zusätzliche Schicht hält die Wärme besser drinnen.

Insgesamt gilt: Je umfassender dein Fahrzeug gedämmt ist, desto weniger musst du später heizen. Wichtig: im Bereich der Pedale sollte man keine Teppiche einsetzen.

Thermomatten für Fenster: Wärmeschutz an Scheiben und Fahrerhaus

Die größten Wärmeverluste geschehen oft an den Fenstern und Türen. Einfachverglasung lässt Kälte nahezu ungebremst eindringen und entzieht dem Innenraum viel Energie. Die Lösung: Thermomatten für alle Scheiben, während man steht. Diese mehrschichtigen Matten wirken wie ein Vorhang aus isolierendem Material und sind speziell fürs Wintercamping entwickelt. Für gängige Kastenwagen und Wohnmobile gibt es passgenaue Thermomatten-Sets – zum Beispiel für Frontscheibe, Seitenscheiben und Heckfenster. Sie bestehen häufig aus mehrlagiger aluminisierter Folie oder gepolsterter Luftpolsterfolie und werden entweder innen per Saugnäpfen an den Fenstern befestigt oder außen über Türen und Scheiben gelegt. Außen angebrachte Thermomatten bieten den Vorteil, dass die Kälte gar nicht erst aufs Glas trifft (und nebenbei friert die Frontscheibe nicht zu). Innenmatten hingegen sind unkompliziert anzubringen und auch während der Fahrt nutzbar.

Gerade im Fahrerhaus mit der großen Windschutzscheibe und den Seitenscheiben sind Thermomatten ein Muss. Dort geht ohne Schutz extrem viel Wärme verloren. Marken wie Brandrup, Hindermann oder Reimo bieten hochwertige Isoliermatten, die exakt auf die Fenstermaße zugeschnitten sind. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach existieren spezielle Isolierlösungen für den Zeltbalg, falls du ein Hochdachzelt im Winter nutzt. Achte bei der Auswahl darauf, dass die Matten dick genug sind und gut abschließen. Ein positiver Nebeneffekt: Thermomatten halten nicht nur Kälte draußen, sondern reflektieren tagsüber auch Sonnenlicht. Das hilft im Winter gegen unerwünschte Aufheizung durch tief stehende Sonne.

Tipp: Wenn du keine fertigen Thermomatten kaufen möchtest, kannst du improvisieren. Eine einfache Isomatte oder zuschneidbare Isolierfolie aus dem Baumarkt (z.B. transparente Thermo-Fensterfolie, die man mit dem Föhn auf das Fenster spannt) kann ebenfalls helfen, die Scheiben zu isolieren. Zwar ist das nicht so passgenau und effektiv wie richtige Thermomatten, aber besser als ungeschützte Fenster.

Türen und Kältebrücken abdichten: Schwachstellen beheben

Neben den Fenstern verdienen auch Türen und andere Schwachstellen Aufmerksamkeit. Durch Spalten an der Schiebetür oder den Hecktüren kann kalte Zugluft eindringen. Prüfe daher die Gummidichtungen aller Türen. Sind sie spröde oder liegen nicht eng an, solltest du sie ersetzen oder mit zusätzlichen Dichtungsbändern verstärken. Gerade an der Unterkante der Schiebetür dringt oft Kälte ein. Hier hilft es, innen am Boden eine zusammengerollte Decke oder eine Schaumstoffwurst (Zugluftstopper) auszulegen, die den Luftzug stoppt.

Auch Kältebrücken an unisolierten Karosserieteilen lassen sich mindern. Metallstreben und Rahmen im Innenraum werden bei Frost eiskalt und können innen kondensieren. Diese sollten entweder nachträglich mit Isoliermaterial ummantelt oder zumindest mit einem Teppichstück, Filz oder einer Decke abgedeckt werden, besonders in Bett-Nähe. So vermeidest du, dass du nachts an klammen, kalten Flächen liegst und reduzierst die Kondenswasserbildung dort. Für Nachrüst-Isolierungen eignet sich z.B. der Reimo X-Trem Isolator, ein flexibler PE-Schaumstoff, der sich auch an verwinkelte Stellen kleben lässt.

Ein weiterer einfacher Trick, um den Wohnraum von kalter Außenluft abzuschirmen, sind Thermovorhänge im Innenraum. Hänge einen dicken Vorhang zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich auf. Viele Vanlifer trennen im Winter die Fahrerkabine mit einem isolierten Vorhang ab, da diese Zone schlechter gedämmt ist. So bleibt die Wärme im hinteren Wohnteil. Ähnlich kann man auch an der Schiebetür oder den Hecktüren einen Thermovorhang anbringen, der beim Ein- und Aussteigen die Wärme drinnen hält. Solche Vorhänge gibt es fertig zu kaufen (oft passend für verschiedene Fahrzeugmodelle), man kann sie aber auch selbst aus Thermostoff zuschneiden.

Mit all diesen Maßnahmen schließt du die größten Lücken in der Hülle deines Vans. Zugluft und Kältebrücken haben dann kaum noch eine Chance.

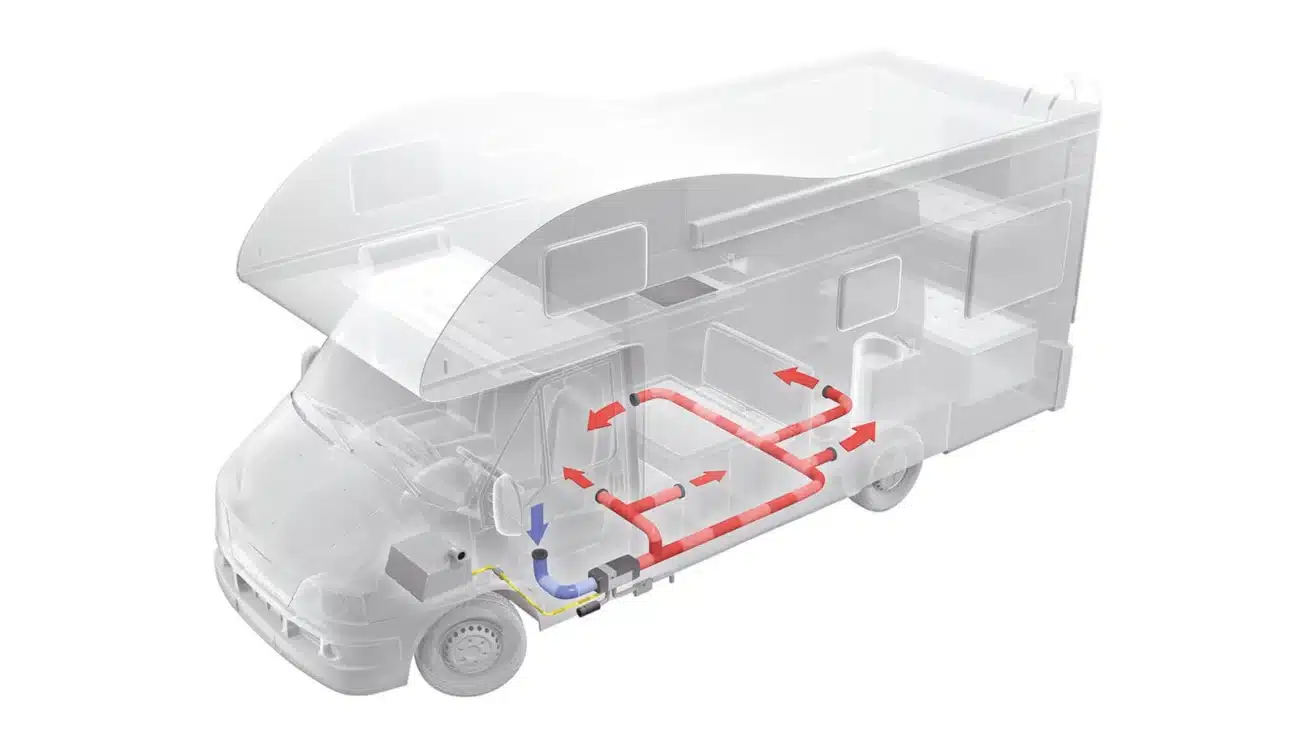

Diesel-Standheizung einbauen: Wärme auf Knopfdruck

Ist der Camper gut isoliert, muss natürlich noch geheizt werden. Die wohl effektivste und bei Vanlifern beliebteste Lösung ist eine fest installierte Diesel-Standheizung. Diese Heizungen, etwa die bewährten Modelle von Webasto oder anderen europäischen Herstellern, zapfen Kraftstoff direkt aus dem Fahrzeugtank und erzeugen über einen Brenner und Wärmetauscher heiße Luft, die in den Innenraum geblasen wird. Der große Vorteil: Dieselheizungen liefern auf Knopfdruck kontinuierlich Wärme, sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und sehr sicher, wenn sie fachgerecht eingebaut sind. Webasto-Dieselheizungen gelten als besonders zuverlässig und effizient – sie wurden ursprünglich für LKW und Boote entwickelt und haben sich millionenfach bewährt.

Im Vergleich zu Gasheizungen brauchst du keine schweren Gasflaschen mitschleppen und austauschen, sondern nutzt den vorhandenen Dieseltank. Moderne Dieselheizungen verbrauchen erstaunlich wenig Kraftstoff (oft nur etwa 0,2–0,5 Liter Diesel pro Stunde, je nach Heizstufe) und halten mit einem vollen Tank tagelang durch.

Auch in Sachen Sicherheit punkten Diesel-Standheizungen: Es gibt keine offene Flamme im Innenraum und kein Kohlenmonoxid-Austritt ins Fahrzeug. Die Verbrennung findet in einer geschlossenen Kammer statt und die Abgase werden nach draußen geleitet. Wichtig ist, die Heizung professionell installieren zu lassen oder sich genau an die Einbauanleitung zu halten, damit Ansaug- und Abgasleitungen korrekt verlegt sind. Ist alles dicht und korrekt belüftet, kannst man die Dieselheizung auch nachts durchlaufen lassen, ohne Angst vor Abgasen haben zu müssen. Viele Modelle, wie jene von Webasto, haben Thermostate oder mehrstufige Regler, sodass die Temperatur automatisch gehalten wird.

Ein weiterer Pluspunkt: Dieselheizer funktionieren auch in großen Höhen (mit sogenannten Höhenkits, die die Brennstoffzufuhr an dünnere Luft anpassen) und bei sehr tiefen Temperaturen zuverlässig, wo Gasheizungen mit vereisenden Reglern manchmal Probleme bekommen.

Auf mittelfristige Sicht kostengünstiger als Gas

Falls man viel im Winter unterwegs ist, ist die Investition in eine Diesel-Standheizung nahezu unverzichtbar. Die Anschaffungskosten (je nach Modell etwa 600 bis 1.500 Euro plus Einbau) zahlen sich durch Unabhängigkeit von externer Stromversorgung und Gasversorgung aus. Man sollte allerdings daran denken, dass Dieselheizungen Strom aus der Bordbatterie ziehen (für Lüfter und Steuerung, typischerweise ein paar Ampere im Betrieb). Dazu später mehr bei der Batteriepflege. Insgesamt bietet die Dieselheizung aber maximale Autarkie. Solange genügend Diesel im Tank und Strom in der Batterie ist, hast du es warm.

Alternativen: Gasheizung oder Elektro als Heizlösung?

Neben Diesel gibt es natürlich Alternativen zum Heizen im Van. Welche die beste ist, hängt von deinem Fahrzeug und Einsatz ab. Gasheizungen sind in vielen Wohnmobilen Standard (z.B. Combi Heizungen, die mit Propan/Butan arbeiten). Sie liefern kräftige Wärme und heizen einen Raum sehr schnell auf. Für Kastenwagen bieten einige Hersteller kompakte Gasheizer an. Der Nachteil: Man braucht einen Vorrat an Gas. Im tiefen Winter kann eine 11-kg-Gasflasche bei Dauerheizen in zwei bis drei Tagen leer sein. Daher müssen genügend Ersatzflaschen mitgeführt und auch unterwegs für Nachschub gesorgt werden – in manchen Regionen oder im Ausland ist der Tausch von Gasflaschen mühsam.

Zudem erfordern Gasheizungen einen fest installierten Abgaskamin und gute Belüftung, damit kein Sauerstoffmangel entsteht. Sicherheitseinrichtungen wie Crashsensoren und Abgasprüfungen machen die Installation komplex. Aber wenn ein Camper bereits eine eingebaute Gasheizung hat, kann man diese natürlich effektiv nutzen. Achte nur darauf, Gasvorräte rechtzeitig aufzustocken und im Winter möglichst Propan zu verwenden (Butan funktioniert bei unter 0° C nicht mehr gut). Eine praktische Einrichtung ist ein Umschaltregler, der automatisch auf die zweite Gasflasche wechselt, falls die erste nachts leer wird – so musst du nicht in der Kälte raus, um Flaschen zu tauschen.

Elektrisch gegen die Kälte

Eine weitere Option sind mobile Elektroheizungen. Das können kleine 230-Volt-Heizlüfter, Keramik-Heizer oder Ölradiatoren sein. Ihr großer Vorteil: Kein Verbrennungsabgas, keine Nachschubprobleme – sie liefern saubere Wärme, solange Strom fließt. Allerdings ziehen diese Geräte sehr viel Strom (meist zwischen 500 und 2.000 Watt). Für autarkes Stehen eignen sie sich nur, wenn du einen leistungsfähigen Wechselrichter und eine riesige Batteriekapazität oder einen Generator hast.

Realistisch kommen Elektroheizer vor allem auf Campingplätzen mit Landstrom zum Einsatz: Abends am Stellplatz den kleinen Heizlüfter einstecken, um Strom der Steckdose in Wärme zu verwandeln. Das kann sinnvoll sein, um Gas oder Diesel zu sparen, wenn Strom pauschal im Übernachtungspreis enthalten ist. Manche Camper nutzen auch Heizteppiche oder Heizmatten elektrisch, um lokal z.B. den Fußraum zu wärmen.

Wichtig: Achte immer auf Brandsicherheit. Heizgeräte nicht unbeaufsichtigt auf höchster Stufe laufen lassen und genügend Abstand zu Vorhängen oder Polstern halten.

Wir finden: Die Dieselheizung ist die im Vergleich beste Heizung

Zusammenfassend: Für vollautarkes Wintercamping ist die Dieselheizung, wie es sie beispielsweise von Webasto gibt, meist die beste Wahl. Eine fest installierte Gasheizung ist ebenfalls leistungsstark, erfordert aber Nachschub-Logistik. Elektrische Heizlösungen sind als Ergänzung gut, wenn Landstrom vorhanden ist, oder mal zum schnellen Vorheizen am Morgen via Batterie/Inverter, sofern dein System das hergibt.

Welche Heizart du auch wählst – sorge immer für ausreichend Frischluftzufuhr und installiere unbedingt einen CO-Melder, falls Verbrennung im Spiel ist. So bleibst du warm und sicher.

Kondensbildung verhindern: Richtig lüften und trocknen

Warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen – doch in einem kleinen Van kondensiert diese Feuchtigkeit schnell an kalten Flächen. Kondenswasser an Fenstern, Wänden oder Metallteilen ist nicht nur lästig, sondern fördert auf Dauer auch Schimmel und Rost. Deshalb lautet die goldene Regel fürs Wintercamping: Lüften, lüften, lüften! So paradox es klingt – gerade wenn es draußen eiskalt ist, solltest du regelmäßig frische Luft hereinlassen. Viele denken, man müsse im Winter alles dicht halten, um keine Wärme zu verlieren. Doch ohne Luftaustausch steigt die Luftfeuchtigkeit drinnen stark an (durch Atem, Kochen, nasse Kleidung), und die Wärme geht am Ende doch verloren, indem sie als Kondenswasser an den Wänden runterläuft.

Besser ist Stoßlüften: Öffne mehrmals am Tag für ein paar Minuten die Fenster oder die Dachluke komplett, am besten gegenüberliegende Öffnungen für Durchzug. Die feuchte Luft entweicht nach draußen, trockene kalte Luft kommt rein, die sich anschließend wieder erwärmt. Frische, trockenere Luft lässt sich auch leichter aufheizen als feuchte. Kurz und kräftig lüften kostet dich also weniger Wärme, als dauernd ein kleines Fenster kippen (dabei kühlen nur die Wände aus). Idealerweise lüftest du morgens nach dem Aufstehen und abends nach dem Kochen einmal gründlich.

Deckel drauf beim Kochen

Neben dem Lüften gibt es weitere Maßnahmen, um Feuchtigkeit im Van zu reduzieren. Verwende beim Kochen nach Möglichkeit einen Deckel auf dem Topf und lass die Abluft vom Kocher nach draußen (Fenster einen Spalt öffnen oder Dachlüfter anstellen). Das gleiche gilt beim Schlafen: Auch hier entsteht viel Feuchtigkeit durch Atem und Schweiß. Ein leicht geöffnetes Fenster oder eine Dachhaube mit Minimalstellung hilft, die Feuchte nach außen zu führen (keine Sorge, ein kleiner Spalt kühlt den Van nicht komplett aus, wenn die Heizung läuft).

Falls dein Fahrzeug über eine Zwangsbelüftung verfügt (vorgeschriebene Lüftungsöffnungen), halte diese frei von Verstopfungen. Um Kondenswasser einzudämmen, wische an sehr kalten Tagen morgens die Scheiben mit einem saugfähigen Tuch oder Abzieher trocken, damit sich die Feuchte nicht sammelt. Ein einfacher Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen. Es gibt chemische Entfeuchterboxen mit Granulat, die Wasser aus der Luft ziehen. Auch kleine elektrische Entfeuchter auf Peltier-Basis können in einem Van betrieben werden, verbrauchen aber Strom und funktionieren nur bei Plusgraden effektiv.

Wichtig ist vor allem: Lass nasse Kleidung oder feuchte Schuhe nicht im geschlossenen Raum vor sich hin dampfen. Trockne solche Sachen möglichst im Fahrerhaus (wo es etwas separiert ist) oder draußen unter der Markise, wenn das Wetter es zulässt. Entferne Schnee von Schuhen und Jacken, bevor du einsteigst. Je weniger zusätzliche Feuchte du ins Fahrzeug bringst, desto leichter bleibt das Klima innen trocken.

Mit regelmäßigem Lüften, kontrollierter Feuchtigkeitsquelle und etwas Disziplin verhinderst du, dass es „reinregnet“. So beugst du Schimmel und muffigem Geruch effektiv vor.

Batteriepflege im Winter: Power trotz Kälte

In der kalten Jahreszeit gerät auch die Bordbatterie an ihre Grenzen. Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Leistungsfähigkeit von Batterien deutlich – eine volle Batterie liefert im Frost oft deutlich weniger nutzbare Kapazität als bei Zimmertemperatur. Daher ist es wichtig, deinen Akku fit für den Winter zu machen. Prüfe vor Reisebeginn den Ladezustand und die Gesundheit der Bordbatterie. Blei-Säure- oder AGM-Batterien sollten voll aufgeladen sein, da eine entladene Batterie im Frost sogar einfrieren und dauerhaft Schaden nehmen kann. Im Idealfall hältst du die Batterie immer gut geladen (über Solaranlage, Landstrom oder Motorladung) und vermeidest eine Tiefentladung. Wenn du deinen Van zeitweise nicht nutzt, kann ein Erhaltungsladegerät sinnvoll sein, um die Batterie in Schwung zu halten.

Reicht die Kapazität der Batterien des Campervans?

Überlege dir bei ausgedehnten Wintertouren, ob deine Kapazität ausreicht. Diesel-Standheizungen beispielsweise ziehen konstant Strom (oft 1–2 Ampere im Betrieb, beim Start kurz bis ~5 Ampere). Läuft die Heizung die ganze Nacht, sind schnell 20 Ah und mehr verbraucht – dazu Kühlschrank, Licht, Ladegeräte etc. Eine einzelne 95 Ah-Batterie könnte da an Grenzen kommen. Zweite Batterie oder eine hohe Kapazität (etwa Lithium-Akkus) sind für Winter-Vanlife sehr hilfreich. Lithium-Batterien haben den Vorteil, dass sie wesentlich mehr nutzbare Kapazität bieten und bei Kälte die Spannung besser halten. Allerdings mögen Lithium-Akkus keine Ladung unter 0° C. Hochwertige LiFePo4-Batterien haben oft ein internes Heizsystem oder BMS, das die Zellen vor dem Laden erwärmt.

Trotzdem sollte eine Lithium-Batterie möglichst im Innenraum oder in einem isolierten Fach untergebracht sein, wo sie nicht auskühlt. Du kannst die Batteriebox z.B. mit etwas Dämmmaterial ummanteln oder eine kleine Heizmatte darunter legen, wenn du extreme Temperaturen erwartest. Schon ein Stück Thermomatte um die Batterie kann ein paar Grad Unterschied machen.

Heizen mit Strom erfordert Planung

Plane im Winter auch deine Energieversorgung strategisch. Da die Tage kurz sind und die Sonne schwach ist, liefert die Solaranlage deutlich weniger. Vielleicht musst du häufiger den Motor laufen lassen oder gelegentlich einen Landstrom-Anschluss aufsuchen, um die Batterien vollzutanken. Ein kleines Stromaggregat wäre eine weitere Möglichkeit, wenn du abseits stehst (achte aber auf Lärm und Abgase dabei). Prüfe auch die Starterbatterie deines Fahrzeugs – klirrende Kälte ist eine häufige Ursache für Startprobleme. Nimm zur Sicherheit Überbrückungskabel mit.

Insgesamt gilt: Lieber mit etwas Reserve planen, damit Heizung, Licht und Co. im entscheidenden Moment nicht streiken. Mit gepflegten und gut dimensionierten Batterien bleibst du auch im Winter autark und musst nicht frieren.

Wasseranlage schützen: Frostschutz für Tanks und Leitungen

Ein sensibles Thema beim Wintercamping ist die Wasserversorgung. Wasser gefriert bei 0° C – und gefrorenes Wasser kann Rohre, Pumpen und Boiler sprengen. Daher musst du deine Wasseranlage gegen Frost wappnen. Es gibt hier zwei Strategien: Wasser nutzen trotz Kälte oder Wasser komplett entleeren und alternative Quellen nutzen. Wenn du auch im Winter fließendes Wasser im Van haben möchtest (zum Trinken, Kochen, Duschen), musst du Tanks und Leitungen isolieren und ggf. beheizen.

Befinden sich Frisch- und Abwassertank innerhalb des beheizten Innenraums, bist du schon im Vorteil. Dann reicht es oft, den Innenraum über 5° C zu halten, damit nichts einfriert. Stehen Tanks oder längere Leitungen aber im Außenbereich oder ungedämmten Fächern, solltest du handeln. Umwickle exponierte Wasserrohre mit Rohrisolierung (Schaumstoffschläuche aus dem Baumarkt) und klebe Lücken mit Isolierband ab. Den Abwassertank unter dem Fahrzeug kann man mit einer Schicht Armaflex oder Styrodur-Platten und Aluband isolieren.

Zusätzlich gibt es Heizmatten oder Heizkabel für Wassertanks und Rohrleitungen, die mit 12V oder 230V betrieben werden. Solche elektrischen Heizbänder legen sich um Rohre bzw. Heizpads an den Tank und halten das Wasser knapp über dem Gefrierpunkt, meist gesteuert von einem Thermostat. Sie verbrauchen natürlich Strom, sind aber eine zuverlässige Versicherung gegen Frostschäden. Eine andere Option: sogenannte Frostwächter-Ventile (besonders in größeren Wohnmobilen verbreitet). Diese Ablassventile öffnen automatisch und lassen Wasser ab, sobald die Temperatur zu tief sinkt (etwa +3° C), damit nichts einfriert. Prüfe, ob dein Fahrzeug so ein Ventil am Boiler hat – und lerne, wie man es wieder schließt, um das System neu zu befüllen.

Ohne Wasser ist fast die sicherste Variante

Wer keine aufwendigen Umbauten machen will, kann im Winter auch auf die fest installierte Wasseranlage verzichten. Lass sämtliche Tanks und Leitungen leerlaufen, bevor es friert. Pumpe alles Wasser aus, öffne Hähne und Ventile, auch der Boiler sollte entleert sein. Dann kann nichts mehr kaputtgehen. Für den Gebrauch im Alltag kannst du stattdessen Kanister verwenden, die du im warmen Innenraum aufbewahrst. Zum Zähneputzen und Kochen reicht ein 5-10-Liter-Kanister, den du bei Bedarf auffüllst.

Abwasser kannst du in eine mobile Auffangkanne unter dem Ausguss leiten, statt den Grauwassertank zu nutzen – oder du stellst beim Abwasch gleich einen Eimer unter das offene Ablassventil, damit kein stehendes Wasser in den Außenleitungen bleibt. Diese Lösungen sind etwas umständlicher, aber sicher gegen Frost.

Winterabenteuer im Van genießen

Ein Camper winterfest zu machen bedeutet ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich für die einzigartigen Erlebnisse in der kalten Jahreszeit. Wenn Isolierung, idealerweise eine Dieselheizung, Belüftung und Ausrüstung stimmen, verwandelt sich dein Van auch bei Minusgraden in ein gemütliches Zuhause auf Rädern. Denk daran, neben den genannten Maßnahmen auch die Fahrsicherheit nicht zu vernachlässigen. Winterreifen, Schneeketten und ein allgemein gut gewartetes Fahrzeug sind im Winter selbstverständlich.

Hast du all die Tipps beherzigt – von Thermomatten an den Fenstern über die Wahl der richtigen Standheizung bis zur Batterie- und Wasseranlagenpflege – steht deinem Winter-Vanlife nichts mehr im Wege. Dann kannst du beruhigt vor dem Kaminofen-Ersatz (der Standheizung) sitzen, heißen Tee trinken und durch die vereisten Scheiben eine traumhafte Winterlandschaft bewundern. Die klare stille Luft, verschneite Wälder und Sterne über dem Dachfenster entschädigen für die Mühe der Vorbereitung. Wintercamping im Van bedeutet Freiheit auch bei Frost und Schnee – mit der richtigen Vorbereitung erlebst du spannende, gemütliche und sichere Abenteuer in deinem rollenden Zuhause, selbst wenn draußen der Winter tobt. Gute Fahrt und kuschelige Nächte!

Bilder: vanlifemag.de; Webasto

Werbung: Dieser Beitrag wurde mit finanzieller Unterstützung von Webasto erstellt.